Special Feature

2025.08.14

2025年の大滝詠一と「ナイアガラ」――河村康輔&菅原芳人& NaO『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey』インタビュー

没後12年が経った今も、『A LONG VACATION』や『EACH TIME』といった作品集の再評価が進む大滝詠一。そんな大滝が、はっぴいえんど解散直後に設立した「ナイアガラ・レコード」は、今年で50周年を迎えた。

New Galleryでは、“もしも神保町に「ナイアガラ・レコード」の事務所があったなら……”をコンセプトに、『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey』を開催している。

本展のキービジュアルは、「ナイアガラー」を自負するコラージュ・アーティストの河村康輔が担当。また、本展の目玉である『DEBUT AGAIN』ジャケット再現ブースは、大滝本人から薫陶を受けたイラストレーター・菅原芳人と、その息子で造形作家のNaOが手掛けている。

広範な文化史にその身を浴しながら、日本ポップスを深化させた大滝。その魅力に、今も心を奪われ続ける作家たちがいる。今回のインタビューでは、滝のように溢れる「ナイアガラ」愛を語ってもらいつつ、本展の制作背景に迫った。

菅原芳人& NaO インタビュー

ー菅原さんは、1992年に大滝詠一さんと直接お会いしたことがあるのだとか。

菅原芳人:僕が25歳でまだ駆け出しの頃に、幸運にもお会いする機会がありました。長年憧れの人だったので緊張したのですが、仕事を含む「ものの考え方」について、根本的な指針をいただいたように思っています。大滝さんという人は答えを全て言わない人で、きっかけというか、ヒントをくださったのだと。

ーそこではどんなお話をされたんですか?

菅原芳人:「お墓参りから始めたらどう?」と言われたんです。「君のお父さんとお母さんまでの歴史があって、そこから君が始まっているんだから」と。僕はこれを「君を真ん中に置かずにものを考えなさい」ということだと解釈しました。

つまり、どんな時代に生まれて、どんなものに触れて、どんなふうに現在に至ったか、自分のバックグラウンドを改めて整理しなさいと。「今・ここ・自分」でものを考えるんじゃなくて、自分を含む全体の風景の中で、必然性のある役割を担いなさいと。これを「お墓参り」という言葉で表現していたのだろうと思うんです。

ーいわゆる大滝さんの「分母分子論」が想起されます。歴史の大きな流れを「分母」として、自身の芸術活動を「分子」として捉えるといった俯瞰的な考え方なのだと思います。その後、菅原さんは『仮面ライダー』絵師として活躍されていきます。中でも、『仮面ライダー』のテレビシリーズを一話ずつ宣材広告風にリメイクする『フェイクチラシ』はユニークですね。

菅原芳人:ありがとうございます。あれは実は『Niagara CM Special Vol.1』へのオマージュなんです。このアルバムを聴いて、CM音楽(折り込みソング)、つまり宣材が単独で商品価値を生むという構造に大きな衝撃をうけました。

―大滝さんの作品から間接的なヒントを得て、『フェイクチラシ』が作られたんですね。

菅原:そうなんです。それで「宣材アイテムとしての映画チラシ」と「1990年代のトレーディングカードブーム」、そして僕が子供の頃、付録のカード欲しさにお菓子の投棄が社会問題になった「仮面ライダースナック」の3つの文脈が交わる点を形にしたのが「仮面ライダーフェイクチラシ」でした。

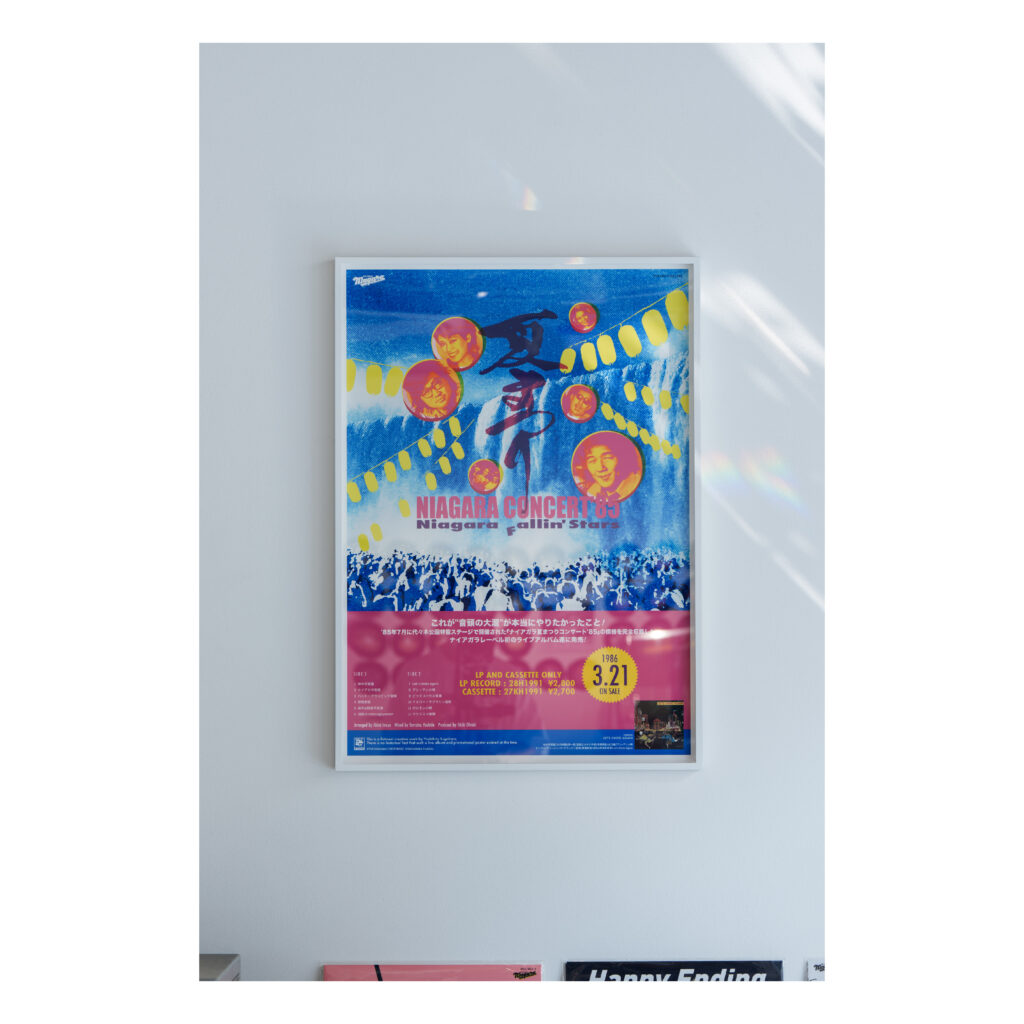

今回の展示でも、『ナイアガラ夏まつりコンサート’85』という架空のライブ盤をテーマにした『フェイクポスター』を制作されました。こちらの作品にもきっと、菅原さんなりの歴史解釈があるのだと思いますが、いかがですか?

菅原芳人:今回のポスターも僕なりに歴史的必然を軸として作りました。1985年にナイアガラ主催で音頭路線のコンサートが開催されて、その音源が音盤化される際の宣材ポスターというものです。

大滝さんの音頭路線は1976年に始まって、1978年に『LET'S ONDO AGAIN』というアルバムで一枚の作品集になっています。そしてそこからまたいくつかの音頭作品を経て4年後の1982年『イエロー・サブマリン音頭』(金沢明子さんへの提供曲)をリリースしたんですが、実はこの曲で、大滝さん自身、ある種の到達点に至ったとも感じていたんじゃないかと僕は思っているんです。そういう理由で、ナイアガラ第2期の最後に、1978年以降の音頭作品を集めて『LET'S ONDO AGAIN VOL.2』をリリースしていても全然不思議じゃないなあと思っていたんです。それで僕が考えたのは、そこからまた一捻り加えて、音頭路線の楽曲だけで『盆踊りコンサート』を開いて、それが翌年にライブアルバムとしてリリースされたらというものでした。

―1985年というと、大滝さんが自身のライブを開催しなくなった時期のことですよね。

菅原芳人:そうですね。というより1984年の『EACH TIME』を最後に『アーティスト活動を休止した頃で、『NIAGARA SONGBOOK 2』とか『B-EACH TIME L-ONG』など、やり残しが無いように企画物をリリースしていた時期だと解釈しています。それは第1期の1978年に相当すると思っているんです。

ライブは1981年に『A LONG VACATION』の東京&大阪の2回のコンサート以降、同年12月に『ヘッドフォン・コンサート』、1983年に『ALL NIGHT NIPPON SUPER FES '83 /ASAHI BEER LIVE JAM』と通算4回です。1980年以降は本当に少ないですね~。今回の設定を『ナイアガラ夏まつりコンサート’85』としたのは、音頭路線の楽曲に関わるみんなを集めたイベントなので、第2期の終焉を飾るのにふさわしいし、それだったらきっと大滝さんも考えたかもしれないなと。

―そんな可能性まで考えて(笑)。自分は完全に後追い世代なので、『A LONG VACATION』のようなメロディ・タイプの作品集は各所で紹介されているものの、音頭路線の作品はなかなか触れる機会が少ないという印象があります。

菅原芳人:そうかもしれませんね。でも、僕個人としては大瀧作品の中でも、とくに音頭ものが大好きなんです。だから、こういう形で作品作りをさせて頂けたことは本当に嬉しいです。

―ポスターの「これが”音頭の大滝”が本当にやりたかったこと」というコピーは、フェイク作品として挑戦的なようにも感じました。これは何かのオマージュなのでしょうか?

菅原芳人:これは1978年に『LET'S ONDO AGAIN』が出た時のコピーとして、当時使われていた文言の引用です。もう、全てオマージュです。デザインとしては、上半分のジャケット部分は、70年代の第一期ナイアガラのアートワークを手掛けた中山泰さん、ポスターとしての仕様は、80年代の第2期にアートディレクターとして携わった養父(やぶ)正一さんへのリスペクトを込めました。入っているコピーも全部、なにかのパロディ。そういった引用が、びっしり、ぎゅうぎゅう詰めです(笑)。

―わかる人が見たら、全てわかるような。

菅原芳人:そうですね。86年という時期も鑑みて、全体としては『B-EACH TIME L-ONG』の当時の告知ポスターがベースになっていて、「Niagara Fallin' Stars」のFの文字が落ちているのも『Niagara Fall Stars』のジャケットのパロディですし、発売日を囲むバクダンは『Complete EACH TIME』カバー裏の……あんまり話しすぎても野暮なんですけどね(笑)。